【岁月悠悠】卢楚波:那年头(一:看书)

发布时间:Jul 23, 2025 | 作者:浠水县文化馆

那年头(一:看书)

作者:卢楚波

今天(2025.7.21)收到图书馆准备开展“连环画”阅读的信息,引发了我对青少年时的回忆,我是连环画的读者之一,这一生就是爱翻翻书,当年尤其爱看有画儿又有文字的“连环画”册。

我们这一代农村人,当年就是看书、听书、读书长大的。今天先说说看书的往事吧。

自幼时,我有个习惯,一本书、一张纸都要拿起来看一看,以至于大人们笑话我“一张遮片(遮羞布)也要拿起来看”,那应该看了很多书啊,其实不然,看书是有条件的,我没有。

我出生欣逢新中国成立伊始,正在全力地推进国家现代化建设,“一天等于二十年,”呈现欣欣向荣的景象。我们这些少年儿童平常要参加一些生产劳动,农忙更要参加生产,为建设社会主义添砖添瓦,读书的机会太少,哎,少年不再来;再加上当年父母都是普通的庄稼人,家里穷啊,书买不起。

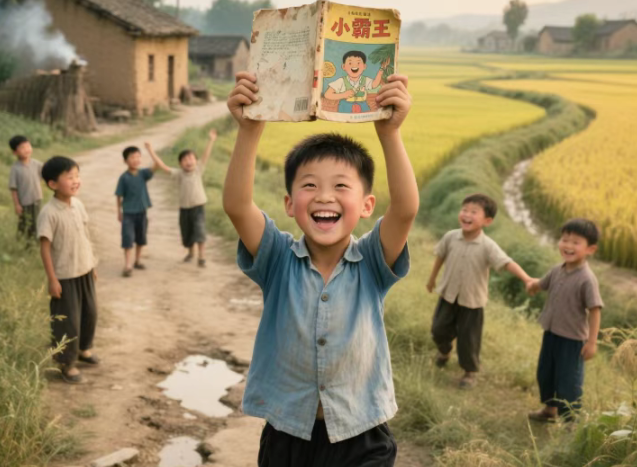

好在当年村前村后有些人家有些书,千方百计借来读一读,特别是连环画,当时叫“娃娃书”,有画儿有文字,如《梁山伯祝英台》《草船借箭》《哪吒闹海》《大闹野猪林》,看得很有劲。有时还自己买一两本,记得有一年春节到十月大队姑爷家拜年,回家时姑妈给了四毛钱,这在当年还不少,回家时翻过田畈,就到了近街桥黄家塆,看到一群同龄人正在看《小霸王孙策》,我也在旁边看了一下,但看得不完整,就开口说要买来,毕竟都是孩子,他们也好说,谈妥了两角六分钱买来了。路上是高高兴兴,回家后老头子听说花了两角六分钱买了一本娃娃书,狠狠地教育了一顿,挨打没有,今天全然没有印象了。

年龄渐渐见长,兴趣有些转移,爱看演义、歌本(相当于整本的唱词)、人物传记一类书了,我家和亲戚家就有那么几本,什么《说岳全传》《薛仁贵征东》《水浒传》《包公案》《文天祥》,我都看起来。当时的演义书,可都是直版的,有些字还没有学呢,可看起来还是很有劲头。夜里大人在谈鬼故事,我就在旁边听了一些,多数时间我看我的书,煤油灯亮很小,还一晃一晃的,看的正起劲,有时大人喊一声,“字写完没有?”我有些心虚,怯怯地说写完了,有时大人检查发现没写,揪耳朵磕栗包,把书收走了,那是常有的事。我记忆最深的最快乐的一次看书是在舅舅家。那还是五九年或者是六零年的一个热天,正饿肚子,我到舅舅家,舅妈做了“伙食粑”(是不是武大郎的“炊饼”?),好大一个的,我当时就啃了两个,真好吃,躺在竹床上,翻看《薛丁山征西》,大概走马观花,两天就看完了,回家时舅妈还塞了两个伙食粑带回家,直到现在,我还忘不了“伙食粑”和《薛丁山征西》,忘不了善良的舅妈。不过闹心的事也有,当年学生爱看书,可老师是不准学生看小说的。一次我把本村(大队)机房的王师傅的一本《七剑十三真》(原名可能有误)带到初中,一个同学借去,在上课时看,被老师收走了,老师要我去拿,但要写一篇“检讨书”,我怕老师,终究没有去拿,后来是怎么交账的,我今天全然不记得了,也可能是把其他的书搪塞的吧。

我看书较杂,这可能是借书看造成的。只要是书,就借来看,并随着年龄增长爱看一些“大部头”书,什么《三家巷》《创业史》《林海雪原》,什么《家、春、秋》《红楼梦》《革命烈士诗抄》《福音》,....还有什么《革命春秋》《洪波曲》《烈火金刚》《红岩》.....只要能借到的都去借。后来转移到看社会历史著作,特别是范文澜的《中国通史》、列昂节夫的《政治经济学》、苏共的《联共(布)党史简明教程》,这几本当时是可以买到的,我都买回了,看得津津有味。再后来看文言文作品,如《黄帝内经》《论语》《孟子》,还有一本像是古人的诗词评论,宣纸本,像是手写石印的,旁边有很多评语,这是家里原有的,哪里来的,我不知道,也许是隔壁的卢士燮家的借来的,他当过湖南新田、石门县,山西静乐县县太爷,听说还任过六安地区专员,民国政府居正主事的内政部部员,儿孙辈有的任教省二高,有的任教武汉大学,一家子读书的多,藏书多,我的父亲曾帮他家用花车推书回。鼎革之变,他家的书成为农会的柴火,足足烧了两个多月,流落一两本到隔壁家当卷烟纸是不足为奇的。我爱看这本宣纸书,有内容,有艺术,但扫四旧时,可能怕出事卖给了废品部(当时是供销社代收),直到现在,我还感到遗憾。

看书有时也记记笔记,多为词语抄录。当年用纸做了笔记本,有一本大约长10厘米,宽6厘米,可以放在荷包中,抄写了杨朔、秦牧、刘白羽等人散文中的名句,有时打开看看,今天还想看看,但笔记本早已荡然无存了。有时有些书中词语借用在作文中。记得看《哪吒闹海》,书中写哪吒在大热天去游泳,书中是这么写的,“只见钱塘江清波滚滚,绿水滔滔......”正好周跃龙老师布置写《可爱的家乡》,我借用过来,文从胡说起,我写水塘“清波滚滚,绿水滔滔”,周老师帮我改为“清波荡漾,绿水涟漪,”不但贴切,而且平仄合律,几十年过去了,这“涟漪”还烙印在脑海中,

爱借书看,从图书馆一抱一大摞,中国的鲁迅、郭沫若、巴金、老舍......外国的,莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰、雨果......到今天,也许只在脑海中留下来哈姆雷特、高老头、安德烈耶维奇、卡西摩多等几个少得可伶的惨谈的人物印象......

爱看书的习惯改不了,直到现在,临睡前,我还是爱翻翻书,看看报,看了什么,明天全然不记得了,这当然是老了的症状。哎,老了,老了!说了一大气,总得有结束了。再见了童年、少年;再见了鲁迅、郭沫若,再见了莎士比亚、巴尔扎克!再见了连环画,再见了演义书,再见了文言文。要是一生重来,也许我还是这样执着,这样迂腐,这样看书。

2025.7.21 17:32 ,再改于7.22 10:30

- 上一篇: 那年头(一:看书)

- 下一篇: 罗田县文化馆“文艺照亮未来”暑期少儿公益培训班开课啦