浠水博物馆馆藏古籍展陈方案

发布时间:2025-10-27 | 作者:浠水县文化馆

2014年2月,春寒料峭,但县博物馆春意盎然,大家都在庆幸新馆建设在即,余应邀为新馆撰写铜器、瓷器、古籍三个部分展陈大纲。今新馆落成,笔者翻出当年古籍展陈大纲以博一哂,可乎? 卢楚波于乙巳年重阳月。

浠水博物馆馆藏古籍陈列内容设计方案

目 录

浠水博物馆藏古籍陈列内容设计与形式表现的基本思路

浠水博物馆藏古籍陈列内容策划基本思路

关于陈列形式表现的思考

浠水博物馆藏古籍陈列大纲

《大贤辈出,图书充栋——浠水博物馆藏古籍陈列》

序厅

展标

序厅设计提示

前言

第一部分:图书充栋

第一单元、明代古籍

第二单元、清代古籍

第三单元、民国书籍

第二部分:古籍版本

第一单元、版本简介

第二单元、馆藏不同版本古籍

1、清黎青堂《春秋义解》

2、木雕版清刻本《春秋义解》

3、清刻本《简学斋诗存》

4、民国手抄本《华严经》

5、明刻本《立庵集》

6、清活字本《平山杂咏》

第三部分:古籍的制版、印刷、收藏、研究和保护知识

第一单元、古籍的制版

1.木板雕刻

2.活字版本

木字版本

铜字版本

其它版本

3.石刻版本

第二单元、古籍的印刷

1.单色印刷

2.套色印刷

第三单元、古籍的分类

1.自行赠送

2.书店发行

第四单元、古籍的收藏

1.私家藏书:陈沆、闻一多、汤化龙、南夔

2.学院藏书:玉台书院、南门书院、

3.官府藏书

第五单元、古籍的修复与保护

第六单元、古籍的研究与利用

一、浠水博物馆藏古籍陈列内容设计与形式表现的基本思路

(一)浠水博物馆藏古籍陈列内容策划基本思路

1.本陈列的目的

是通过本展览

介绍浠水博物馆古籍收藏情况,在省国家级同类馆中的地位。

揭示浠水悠悠出大贤的重要原因是“秀民乐于为儒,彬彬喜学”,有“耕读传家”的传统。

介绍古籍的版本、印刷、发行、收藏、研究和保护知识

2.本陈列的主题

浠水博物馆馆藏古籍以其种类齐全,数量丰富,在全省乃至全国占有重要的地位。既反映了几代浠水县领导和博物馆职工对这些图书重视、保护,更展现了浠水有着崇文重教、耕读传家优秀传统,青少年“乐于为儒”、“悦礼义而好诗书”、“彬彬喜学”的良好学风。

1.陈列的基本内容

古籍收藏的种类齐全,数量丰富。

古籍的版本、印刷、收藏、保护和利用知识。

历届县领导和博物馆职工的重视、保护情况。

有关专家学者来馆阅读、研究情况。

2.陈列的结构安排

本陈列分以下几个部分:

第一部分:图书充栋

第二部分:古籍版本

第三部分:古籍的制版、印刷、收藏、研究和保护知识

(一)关于陈列内容表述的思考

(1)著重反映馆藏古籍情况,通过对古籍来源、数量的介绍,不仅说明历届县领导的重视和博物馆职工努力结果,而且要体现出浠水崇文重教的优秀传统,以此感染后人。

(2)介绍有关知识,使观众有所了解。

(3)介绍公古籍的利用研究情况,让观众重视古籍的保护。

(二)关于陈列形式表现的思考

馆藏古籍难以完全达到突出主题的目的,建议:

1.复制部分与主题相关的图片和器物;

2.充分利用各种辅助手段与主题密切结合,发挥作用;

3.充分利用各种高科技手段增强展览的表现力度,如实物造境,情景塑造,以图再现历史的场景,达到观众身临其境的震撼。

4.设计一些参与性的、与观众互动的项目。

(1)设计部分观众朗诵诗文的项目;

(2)用电脑设置关于古籍方面的趣味问答题;

(3)设计一些观众动手操作如印刷等项目;

(4)出售一些古籍的复制品。

二、浠水县博物馆馆藏古籍陈列大纲

序厅

1.展标:浠水悠悠出大贤——浠水县博物馆藏古籍陈列

2.序厅设计提示:浠水大贤以“医王”庞安时,状元文质、陈沆,政治家姚明恭、汤化龙,学者闻一多、徐复观最为著名,是“悦礼义而好诗书”的代表人物,建议以此为背景元素设计。

古籍展览前言

浠水悠悠出大贤,悦礼义而好诗书,故大贤著作等身,图书充栋。新中国成立之始,县府领导指示所收古籍收藏博物馆,致使得以保存。今浠水博物馆,赫赫兮,新馆轩昂;郁郁兮,古籍飘香。馆藏古籍4.3万余册,其中善本3096册,经史子集四部齐全,数量、品位皆居国内县级同类馆展之首。其中七百年前元刻本《新编古今事文类聚》、清代禁毁书《李温陵外纪》、《隐秀轩文集》、《笠翁一家全集》等,极具史实资料性;明刻本《新刊性理大全》、清内府刻本《御批资治通鉴纲目》、六色套印本《杜工部集》、朱印本《黄州府志》等刻印精良,兼有艺术代表性。明刻本《古今禅藻集》、清刻本《易堂问目》、《徐文长三集》国内罕见;明万历《华阴县志》、乾隆《莱州府志》等地方志书,弥足珍贵,径山藏本《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经要解》更是稀世珍宝。

读史使人明智,读诗使人灵秀。京汉专家接踵来馆阅览,沪蓉学者比肩在此研究。热爱书籍吧,让这古籍的墨香充实我们的脑海,芬芳我们的心田。

第一部分:图书充栋

古籍是中国文化遗产中的一份珍贵宝藏。在整个人类文化史上占有重要的地位,是我们研究中国社会面貌和生产、科学发展史的非常重要的依据,对于今天的社会主义建设的各个方面具有非常重要的作用。1951年以来,县委书记张若谷、石川和副书记白水田、县长乔平等领导,执行党对保护文物的政策,对收来的大批古籍、字画、古玩等珍贵文物,设立保管室,造册登记,专人保管,并聘请著名学者黎锦熙、钱玄同的学生,汉文研究专家王祖佑先生做文物保管员。1953年在文庙设立县文物保管处,1957年改为博物馆。现馆藏有经、史、子、集、丛书五大类古籍线装书6800余种46000余册,数量等级居全国县级博物馆之首。其中,经专家鉴定的善本书有3096册,占黄冈市善本总数的一半以上。浠水县博物馆被国务院批准为第三批全国古籍重点保护单位之一,也是全国唯一入选的县级博物馆。

第一单元、明代古籍

浠水文化素发达,唐代就建有湖北省现知最早的学宫——兰溪学宫,宋代设有南门书院。明代学者王士性云“浙之余姚、慈溪,闽之泉州、楚之黄州,蜀之内江、富顺,粤之全州、马平,每甲于他邑”。明代社会从元末的大动荡、大混乱逐步走向稳定,从江西、安徽等地的大量移民带来当时吴越的先进文化,与本邑的荆楚、巴蜀、中原文化相结合,书院、乡学林立,名门、望族形成,举人、秀才辈出,走出宰相、尚书、(武)状元、名将,这时是浠水文化的辉煌时期,称雄鄂东,享誉湖北。形成读书人声琅琅,购书车声轧轧的局面,县博物馆保存有当年的部分图书,弥足珍贵。

图片:

1、介绍姚明恭家族、朱袗家族、官应震家族等几位代表文人,突出他们家族的读书、科考情况。

姚明恭(1583─1644),字昆斗,巴河人,明代官员,明万历四十七年(公元1619年)进士,选任庶吉士,后任翰林院检讨,掌修国史。后官至文渊阁大学士加太子少保、户部尚书。居相位一年归里。曾在巴河镇建宰相府和“太乙阁”(俗称梳妆台),藏有大批古籍、书画。附“太乙阁”字碑图片。

朱袗(1515—1588),字汝衷,号浠桂,团陂人。明嘉靖三十二年进士,历任南御史、陕西兵备副使、云南右布政使、浙江右布政使。朱期至(1554—?)字子德,号肖桂,朱袗之子。明嘉靖万历二年进士,任河南怀庆太守,常与苏州胡之骥(后迁居浠水)相唱和,期至卒后,胡将与其唱和编为《王屋山人集》。朱氏父子建有“荣封第”庄园,藏有大批古籍。附故居“荣封第”照片

官应震(生卒不详),字旸谷,原籍黄冈,迁居蕲水。明万历二十六年进士,历任南阳知县、户科给事中,太常寺少卿。任谏官九年,前后上奏有关人才、国本、礼仪、奢俭、宦竖、朋党等二百余疏,力争减楚赋三十余万,积极建议练兵选将筹响,防满族入侵,神宗称赞他敢直言进谏。有疏稿二十余卷、《宛潍政纪》十卷、《官黄门奏议》。官抚辰(1594-1670),字凝之,官应震长子,以选贡授桃源知县,又迁徐州知府。明朝灭亡后,托迹空门,法名德昰,别号知剑道人,时人亦呼剑叟。著有《云鸿洞续稿》。官氏父子建有文昌阁和闲云楼,收藏书画、古籍,与文人相唱和。

(一)明代浠水建南门书院、孙公书院、宋公书院、云路书院、南齐书院、大成书院六大书院,占当时黄冈二十大书院之三,仅次于府辖地黄州:

南门书院(宋代就建在文庙处)、

孙公书院(明万历年间知县孙善继建)。

宋公书院(明万历年间知县宋文昌建)、

云路书院(明万历年间知县游王廷建)、

南齐书院(明万历年间知县建于县治南)、

大成书院(明天启年间知县孔荣宗建),

(二)馆藏部分明代古籍简介:

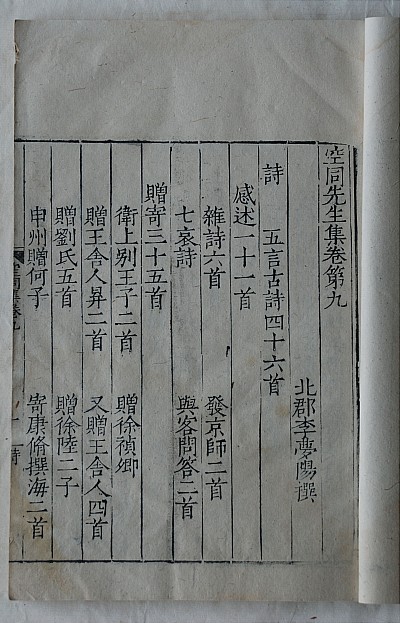

1、《空同先生集》六十三卷 明李梦阳 撰 明嘉靖刻本 存十一册

框高十九厘米,宽十七.五厘米,半叶十一行二十字;白口,左右双边。

李梦阳(1472-1530),字献吉,号空同,明代中期文学家,复古派前七子的领袖人物。工书法,得颜真卿笔法,精于古文词。《空同集》被收入《四库全书》集部别集类。此书收录诗、词、赋、宗谱、碑文、序等共六十三卷。

卷九卷首

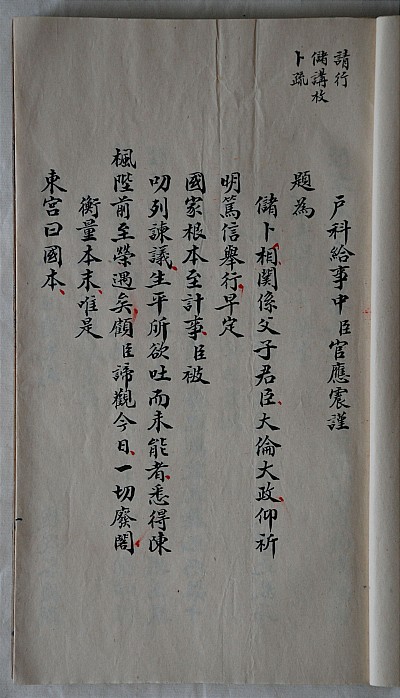

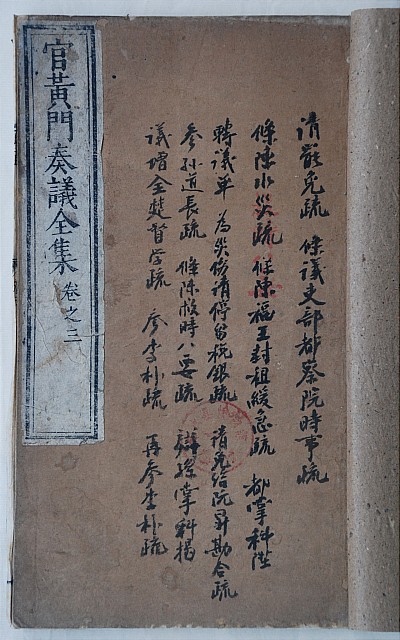

2、《官黄门奏议》二十卷 明官应震撰 明刻本 十八册

框高十九.五厘米,宽十五.三厘米,半叶九行二十字;白口,四周单边。

官应震(1568-1635),字肠谷,其先世为黄冈人,后迁居浠水。万历二十六年进士。《中国名人大辞典》中有载。著有《官黄门奏议》二十余卷等,清修《明史》因其奏稿多痛诋满清,阕而不录。

卷一前五页为抄配

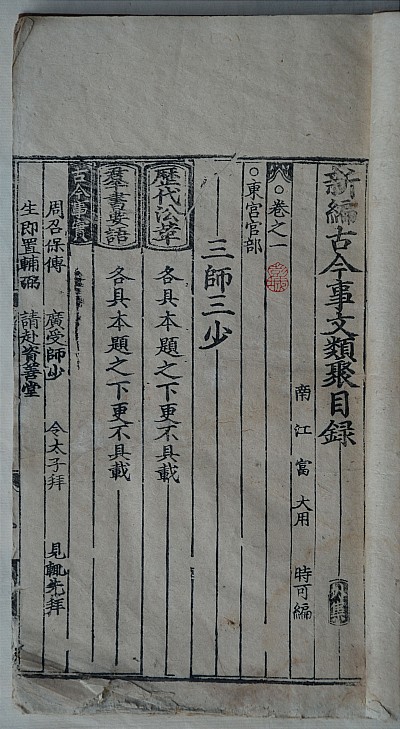

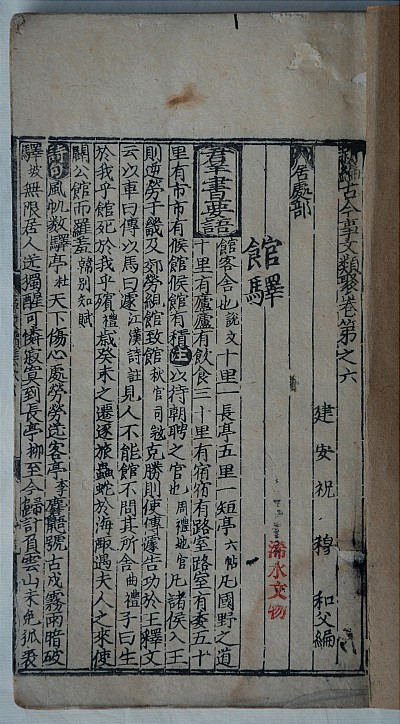

3、《新编古今事文类聚》前集六十卷后集五十卷续集二十八卷别集三十二卷 宋祝穆辑 元富大用辑 明刻本 存七册

框高十九.五厘米,宽十三.二厘米,半叶十四行二十八字;线黑口,四周双边。白麻纸,赵体字,卷五至卷七等卷端第二行及目录第二行刻“南江富大用时可编”

祝 穆(?~1255年),少名丙,字伯和,又字和甫,晚年自号“樟隐老人”。居崇安,祖籍婺源。祝穆写文章“下笔顷刻数百言”。据《四库全书总目》云:《事文类聚》“每集各分总部,而附以子目,条列件系。每类,皆始以群书要语,次古今事实,次古今文集。……盖沿用《艺文类聚》、《初学记》之体而略变其例。所收古人著作,必举全文;故前贤遗佚之篇,间有藉以足征者。” 该书具有一定的历史文物性和学术资料性。此书最早有元刻本,收录于国家第一批珍贵古籍名录,本馆所藏为元刻明修本。

外集目录 卷六卷首

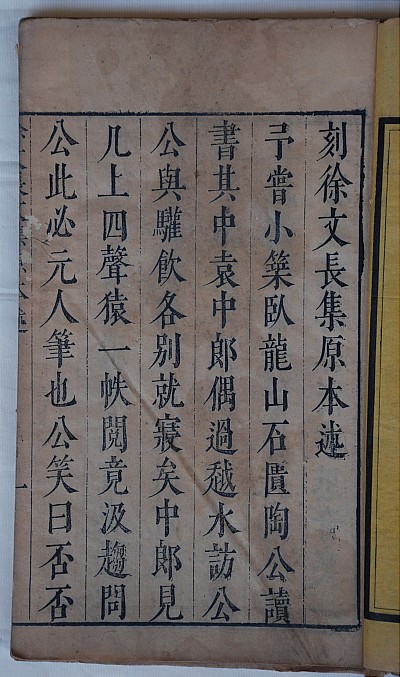

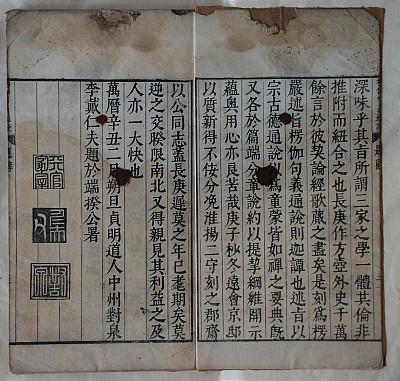

4、《徐文长集》三集二十九卷、《文长杂记》二卷 明徐渭撰 明万历二十八年商浚刻四十七年印本 十册

框高二十一厘米,宽十四厘米。半叶九行二十字,白口,四周单边

徐渭,明浙江山阴人,字文清,后改字文长。明代晚期杰出的文学艺术家,古代十大名画家之一。徐渭多才多艺,在书画、诗文、戏曲等领域均有很深造诣,著作甚多,诗文作品由门人合编为徐文长三集二十九卷。本馆收藏此书为四十七年印本,该书刻印精良,极具艺术代表性。

序

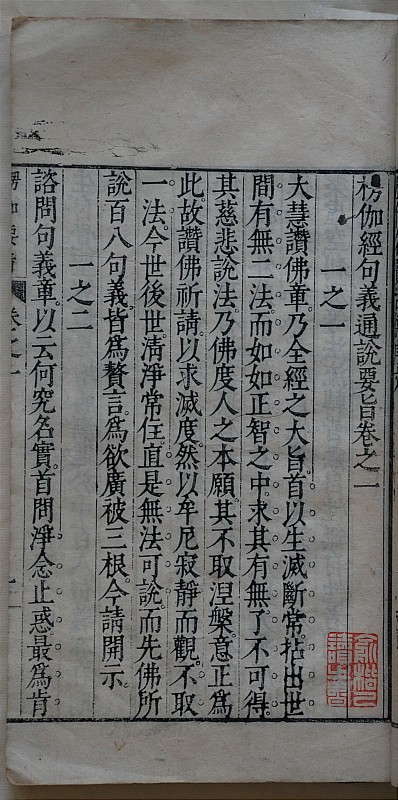

5、《楞伽阿跋多罗宝经句义通说□卷楞伽经句义通说要旨□卷 》明陆西星 撰 明万历三十年刻本

框高二十二.四厘米,宽十五.六厘米。半叶十行二十字;白口,左右双边。四册。据《中国古籍善本书目》记载,此书仅本馆有藏

陆西星(1520-1606 ),字长庚、号潜虚子。扬州兴化人,于全真诸派之外自成一家之学,后人称其学为内丹东派。是明清时代理论水平较高的内丹名家,晚年参禅。

该书应为佛教信徒所藏,每册书后均用毛笔书写有“明天启弟子….”

封面

有万历二十九年题序 卷一卷端

第二单元、清代古籍

(一)清代是浠水文化的鼎盛时期,浠水学院六所,乡学、族学、私学大批兴建,学子蜂拥,承前代文人发奋攻读的传统,焚膏继晷,悬梁刺股,特别是陈沆考中状元,更激扬了人们崇文重教之风,成为当时湖北读书最多、科第最佳五县之一。

(二)图版:

1、陈 沆(1785—1826)亦名学濂,字太初,号秋昉,清代状元、文学家,巴河人。嘉庆二十四年高中状元,授翰林院修撰,出任四川道监察御史。道光二年任广东省大主考(学政)。次年任清礼部会试同考官。道光六年病逝北京,归葬于调军山。陈沆为清代古赋七大家之一。其著作《简学斋诗存》《课馆试律存》《课馆试律续存》《诗比兴笺》《白石山房诗钞》《简学斋赋续存》为后人整理出版。陈廷经(生卒不详)陈沆之子,字筱舫,清道光年间进士,由翰林院编修任监察御史,官至内阁侍读学士。为官清正,时称“铁面陈御史”。其祖父、兄弟、子孙辈均以科举名。

2、郭用宾(生卒不详),蔡河人。原名利宾,历任刑部主事、郎中,,河间守、蒲州守、太原守。道光二十二年蒲州大旱,郭捐其俸,设义仓、鬻粥以应饥民。十余年后以疾终。郭沛霖(1809—1859),字仲霁,郭用宾弟。道光十八年进士,道光二十三年,郭沛霖与曾国藩同列殿试二等前三名,同在翰林院为官,结为儿女亲家。咸丰五年郭沛霖出为两准盐运使、淮扬道员。咸丰九年,与太平军作战死于安徽定远。著有《日知堂文集》。郭筠(1847—1916),郭沛霖之女,字诵芳,诗人自署书斋名曰“艺芳馆”,故晚号艺芳老人。为曾国藩三子曾纪鸿夫人。在曾纪泽、曾纪鸿逝世后,年轻的郭筠继承浠水郭氏重视教育的传统,亲课儿曹,长子曾广钧、孙女曾宝荪、孙曾昭权、曾约农均成才。郭筠才学兼优、诗文俱工,著《艺芳馆诗钞》行世。郭阶(?--?),郭沛霖之子,字慕徐,举人出身,由郎中保举江苏知府,官淮扬海道。著《天钧卮言》。郭氏家族重视教育,培养出大批人才。

3、范思皇(1714-1787),字西怀,又字斗岩,蔡河人。乾隆十五年中举,次年联捷进士,授庶常。历任吏部稽勋主事、文选司员外郎,福建学政加检讨衔、江西道监察御史。期间充任福建副考官,乾隆三十一年,奉旨回籍赋诗云“帝遣闲身归畎亩,天留老眼看儿孙”,。卒年七十有四。范世业,字素夫,范思皇子。乾隆年间以拔贡充四库馆誊录,后官陕西孝义同知。嘉庆年间,受命抵抗白莲教起义军时,范世业因安置难民,大雨时立于林中一天一夜致疾,不数月而卒。范氏家族建有“丽泽斋”族学,教育范姓后代。

4、潘绍经(生卒不详)清代官员、学者,字箬舟,散花人。乾隆五十二年进士。历任国史馆纂修、记名山东道监察御史、兵部掌印给事中。嘉庆六年(1801年),掌监顺天乡试。告归后潜心著作。著有《八旗通志》、《春秋兵制校略》、《黄赤道经纬图》、《天学理数》,《盖舆图论》、《乐府审音论》、《古文诗赋内外集》等。

(三)书院

(1)浠水当时6所书院、庠学分布情况图;

南门书院(宋代建在文庙处),后世谭元春、蕲州陈诗在此就读,乡试中第一名。

孙公书院(明万历年间知县孙善继建)

宋公书院(明万历年间知县宋文昌建)、

云路书院(明万历年间知县游王廷建)、

南齐书院(明万历年间知县建于县治南)、

大成书院(明天启年间知县孔荣宗建),

玉台书院(清顺治十八年知县刘佑建),

蕲阳书院(清乾隆十八年知县许腾鹤改建);

(2)南京国子监“中国古代最大科举考场——江南贡院(明远楼)” 展出的状元榜(有关陈沆状元)图片;

(3)《黄冈进士考》(王楚平著)有关照片;

(4)当年黄冈、浠水读书情况的介绍。

清光绪十一年(1885年)七月二十五日,湖北学政高钊中在《奏岁科完峻》中称:“湖北各属之风,以武昌、汉阳、黄州三属为优,人数亦甲于各府。……如黄州之黄岡、蕲水。每县人数多者四千人,少者亦在两千上下,由本义理而植根尤贵养之于平日。”

光绪十八年,湖北学政孔祥霖在《奏折》中称:“恭报岁考德安、汉阳、黄州、武昌四府情形……,校阅四府文风,以黄州之黄冈、蕲水、黄安、麻城为胜。” 清朝全省80个州县中,进士人数排在前10位的分别是,黄冈县、江夏县、孝感县、黄陂县、汉阳县、蕲水县、天门县、武昌县、江陵县、麻城县。

书院、私塾是读书讲学的重要场所,史料记载,在黄州府40所书院中,黄冈县15所,黄安7所,蕲水6所,麻城、广济、罗田各4所,蕲州2所,黄梅1所。

浠水文教兴盛原因有三:一是得益于自古尊师重教的传统。二是得益于学校大量兴办。三是得益于名门望族的涌现和重教垂范。四是江西移民的大量迁入。

(五)古籍简介

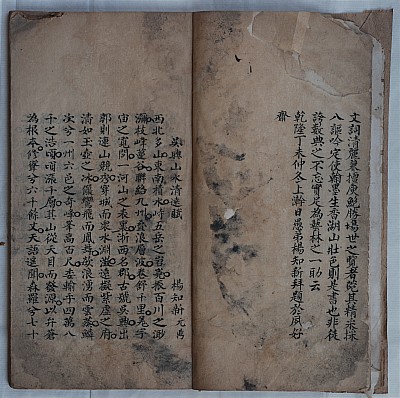

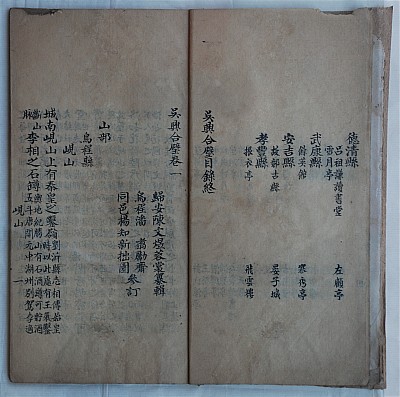

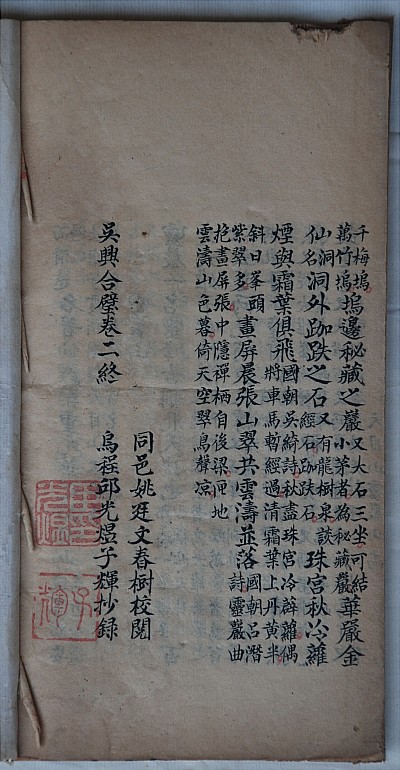

1、《吴兴合璧》四卷目录一卷 清陈文煜辑 潘翥 杨知新订 乾隆五十二年抄本。半叶十九行十九字,二册 ,仅本馆有藏。

吴兴为浙江省湖州市的古称。《吴兴合壁》是一部由清陈文煜纂辑的介绍吴兴山水名胜的集子,也是一部地方山水志;本书在乾隆及以后有刻本,被收入《稀见地方志提要》;本馆所藏《吴兴合壁》是清乾隆年间由陈文煜辑,邱光煜抄录,潘翥、杨知新等参订,姚廷文校阅的抄本,似为《吴兴合壁》一书的底本。

卷首序

目录卷端下及卷一至卷四末书“乌程邱光煜 子辉抄录”,每卷卷末后皆钤有朱印“光煜臣印”“子辉”

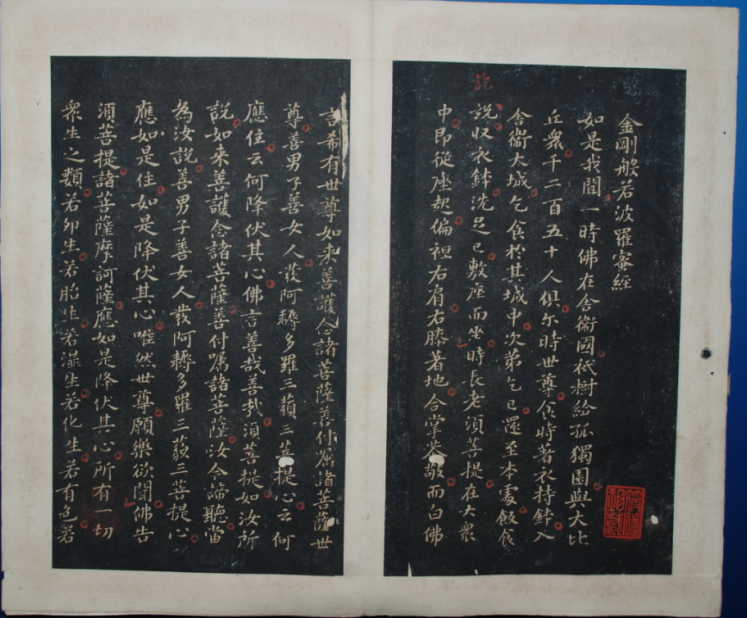

2、《苏书金刚经》

版本年代:待考。此帖拓本年代较早,传世稀少,极其珍贵,又为清代大书法家何绍基家藏,碑帖封面有毛笔书写的书签“何氏宝藏辛未夏季重装于吴门”,下盖有何氏朱印一枚,拓片尾有“道州何伯子贞珍玩章”朱印。后有道光六年十一月三日何凌汉墨书写跋。

何绍基,(1799—1873)。字子贞,号东洲。湖南道州人,又称“何道州”。 道光十六年进士,官编修。博览群书,工经术词章,尤精说文考订之学,旁及金石碑版文字,书法自成一家。何凌汉 (1772-1840)清大臣、书法家,字云门,号仙槎,道州人(今湖南道县)。嘉庆十年进士一甲第三名,授翰林院编修,先后监广东、山东、福建乡试。

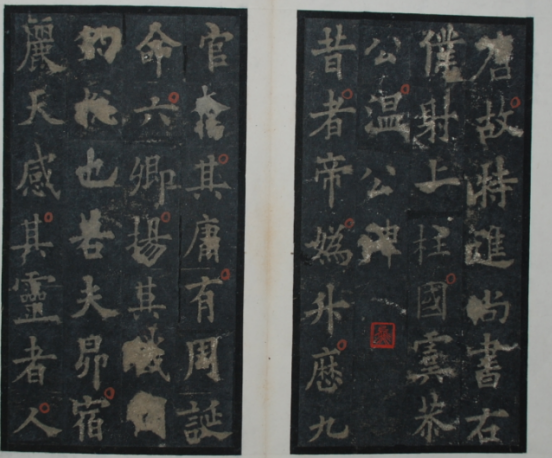

3、《虞恭公碑》

《温彦博碑》全称《唐故特进尚书右仆射上柱国虞恭公温公碑》。碑于唐贞观十年立于陕西醴泉。欧阳询书此碑时已八十岁,书法浑穆峭劲,稳健流畅,为其晚年精心纯熟之作。明赵涵《石墨镌华》评云:“此碑字比《皇甫》,《九成》善小,而书法严整,不在二碑之下。”并叹:“时信本已八十余,而楷法精妙如此。”

版本年代:明前拓本。此帖纸墨较旧,笔道较肥,帖尾有熊筱磻书写的后记中提曰“此拓为明前拓本;杨守敬曾审定为宋拓本,碑拓跋尾二十余字是在重装时被人抽去”记载了此帖之韵事。

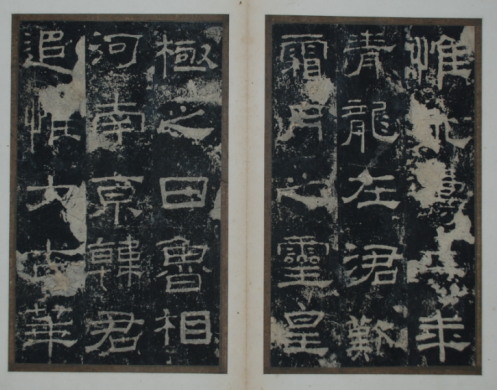

4、《明拓尔玺碑》

版本年代:待考。此帖为杨守敬旧藏,后跋记载该帖为明拓本,是杨守敬在宣统元年得于上海,落款为“邻苏老人时年七十”,后有阴文“杨守敬印”、阳文“邻苏老人”朱印两枚。

杨守敬(1839—1915),字惺吾、号邻苏,晚年自号邻苏老人。清末民初杰出的历史地理学家、金石文字学家、目录版本学家、书法艺术家、泉币学家、藏书家。有83种著作传世,名驰中外。

第三单元、民国古籍

民国是浠水文化的中兴期,由于经济的发展,望族的继续涌现,出国留学生带回新潮,本邑学者潜心著作(待补),外籍学者来邑讲学,书院、公学、私塾不断兴办,书庄的大量出现,致使浠水成了全省的文化教育强县。购买、阅读、收藏书籍盛行一时。

(一)望族涌现:

1、汤化龙(1874—1918),字济武,南凉人。中举后曾在程醴泉家任教。中进士后,授法部主事、复任山西大学堂国文教习。1906年留学日本法政大学,组织留日教育学会。1908年秋毕业回国后,先后任湖北谘议局筹办处参事、副议长、议长。1912年4月为临时参议院副议长。5月加入共和党。1913年当选众议院议长,1914年任教育总长兼学术委员长,翌年辞职赴沪,参加护国运动。曾任段内阁内务总长,不久失意。1918年在加拿大考察,被国民党人王昌刺杀身亡。

汤芗铭(1885~1975年),字铸新,汤化龙胞弟。光绪二十九年中举人,后肄业于武昌文普通中学堂。1904年先后赴法国、英 国习海军。1910年充海军巡洋、长江两舰队统制萨镇冰参谋。武昌起义爆发,海军士官推汤为临时海军司令领导起义,开赴武汉助战。南京临时政府成立后,任海军次长,兼海军北伐总司令, 1913年7月,汤率海军镇压“二次革命”。9月任靖武将军、湖南军务督理兼巡按使。1916年5月28日通电反袁,宣布独立。日军入侵后,一度充当伪维持会长。抗日战争胜利后,他因民社党常务委员,暗中帮助过军统活动,而受该党党魁张君劢庇护,未受制裁,后参加“制宪”活动。新中国建立后,在北京曾两次被捕。1958年拟定《汉藏梵英法佛教名词辞典》编译计划,惜未成病逝。汤氏家族极重教育,中科院资深院士汤佩松即为汤化龙之子。

2、闻一多(1899年-1946年),本名闻家骅,字友三,浠水人中国现代伟大的爱国主义者、诗人、学者、坚定的民主战士和中国民主同盟早期领导人。1899年闻一多生于一个书香家庭,1912年考入清华留美预备学校,1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记,总称《二月庐漫记》。代表作有《红烛》、《死水》等,作品主要收录在《闻一多全集》中。1946年夏在昆明被国民党特务暗杀。闻氏家族建有“绵葛轩”学校,家族的子弟,培养出不少人才,其中有教授多名、中科院和工程院院士两名。

3、南夔(1897—1946),字经庸,胡河人。1917年以官费入日本东京承应大学,攻读金融专业。1923年毕业归国,先后任教于武昌商科大学、湖北省立法科大学、国立武昌中山大学。1927年后,历任湖北省农工厅科长、汉口中央银行经理、武汉临时财政会议武汉分会财政委员会整理科科长、湖北省银行行长、张楚中学校长等职,1946年12月逝世。其子南纪德为社科院世界历史研究所研究员。

(二)名师涌现

1、熊太晶(1844—1921),字光大,团陂人。父绍春为邑增生。太晶性恬静,幼从父读,潜心钻研经史。三十岁撰《四子书解》,其所释义,补其未及,纠其悖谬,故何焜阁、熊十力、瞿瀛、杨守敬等争相师友。光绪十一年中举人,十七年被拣选知县,辞不赴任。旋即会试于京师,榜名“光大”,权奸周某诤熊犯光绪讳,逐出考场。厥后,熊无意仕途,杜门家居,耕读自娱。本县成立劝学所,被推为所长,创办县校,筹建育婴堂,整理刊印东坡碑帖,修建道路桥梁,无不尽心,力抵于成。1921年病逝。

2、何焜阁(1862—1913),字秉藜,号澼源,沈坳人。何幼年受业于熊太晶门下,天资聪颖,勤奋好学,既精通诗文,又善于书法。光绪二十年中秀才,光绪二十三年乡试第二名。在家乡设帐授徒,光绪三十一年进日本弘文书院学习。后殿试授山东直隶州州同(司马),为山东高等师范学校教务长,兼法政学校校监。武昌起义时曾参与策划本县反正活动。光绪二十六、七年间,何在团陂和黄冈白云山寺设馆时,本县人王汉、黄冈人熊十力、何自新皆出其门下,均参加何组织的“新学会”(日知会前身)。日聚少年高谈,非尧舜,薄周孔,无所避。何焜阁在废科举,兴学堂的教育改革浪潮中,拆团陂斗姆宫佛像办学堂。何留日时,在家信中写道:“泰西之有所谓共产主义,将风靡全球,吾人只有自食其力以适之。”教育儿孙不置田产,兴办纺织手工业。其积累则广置图书、碑帖达万卷,均盖有“养园藏书”书印。已出版著作有:《水由地中行》、《逻辑学讲义》。1913年病逝。

3、范晋卿,清举人,先后在本县和蕲春黄姓私塾任教,著名学者黄侃出其门下。

(三)公办学校、私塾

浠水民国二十一年公办初级小学359所,学生15798人,第二年过两万人;完全小学5所,学生1682人。中学也开办较多。时《湖北省教育概况》称:“全省初级小学超过万名的,仅蕲水一县,占适龄儿童的32.7%,各县初级小学以蕲水为最:完全小学以黄梅、蕲水为最”。私塾兴办更是蜂起,民国三十年开办有109所,民国三十七年开办有384所。私塾著名的有:

1、巴河闻姓“绵葛轩”;

2、关口范家坳范姓“丽泽斋”;

3、莲花心汪姓义学;

4、朱店南姓义学;

5、关口张姓义学;

6、骑龙地义学,塾师杨季荣创办;

7、分流铺程姓义学;

8、茅江港谢姓义学。

(四)简介:民国手抄本《华严经》

第二部分:古籍版本

第一单元、版本知识简介

古籍的结构是指一部具体古籍外在形式和内容的各个组成部分,在流传过程中,逐渐形成的特定的名称。

(一)版本知识

1.书衣:俗称书皮,也称封皮。是为保护书而在书的前后加的封皮,一般选用较硬的纸作为书衣的材料,并在书衣上题写书名。

2.书签:用作题写书名的长方形纸条,一般贴在古籍封皮左上角。有时还有册次和题写人姓名。

3.书叶:按文稿顺序排列的书写、印制的单张纸叶。

4.封面:位于护叶之后、所有书叶之前。常镌刻书名、作者、刊刻时间及地点等项内容。

5.护叶:也称副叶,用以保护书芯或连接书衣。一般是一张空白纸。在书名叶或前或后。

6.书芯:指书衣以内或未上书皮以前已订在一起的书册。古籍书册各部位名称。

7.书脑:书芯订捻、缝线以右的部分。即装订时,锥眼订线的地方。

8.书背:又称书脊,与书口相对,上下封皮相隔或连接的部分,相当于书籍的厚薄度。即一书装订处的侧面,如同书的脊背,所以称书脊。

9.书头:书籍上端切口处。又称为书首。

10.书根:又叫“书脚”,书籍下端切口处,亦称书根。

11.书角:天头和地脚右端。

(二)版式知识

版框:书版四周绕以墨线,称为版框或边栏。一道墨线称作单栏,两道墨线称作双栏。天地两边一道墨线,左右两道墨线,称左右双栏。四周皆为两道墨线,称四周双栏。

行格:版框之内用直线分成若干行,每行都有若干字,著录时,多记半页若干行若干字,遇每行字不一致时,则取其最多或最少者记之,外加“不等”二字。这种著录方法,称为行格。

版口:又称版心、书口,为书页折叠之处,位于每页版面正中的位置。版口有专供折叠时作标记用的鱼尾图形,其中间称作中缝。

象鼻版:口上下各有一个空格,叫做象鼻。象鼻中全都空白,称作 白口;中间有一道墨线,称作黑口;黑线或全黑的称作大黑口或粗黑口。上下象鼻中刻有书名卷数等称作花口。

鱼尾:版口中间酷似鱼尾的图形,是折纸的准线,有黑白两种或单双、三鱼尾。上下鱼尾间供印书名、卷数、页数。

书耳版:框之外,左右上角有时刻一小长方框,称书耳,里面多用来题写篇名。

(三)装帧知识

卷轴装又:称卷子装。早期书册装祯形式,与装裱好的书画近似。用木杆等作轴,从左到右卷成一束,谓之一卷。

经折装:也称梵筴装。早期图书长卷动辄数丈,遂按需求尺寸将其反复折叠成折子,并在其前后加装硬纸版书面。

旋风装又:称龙鳞装。一说用一张整纸对折,一端粘于书的最前页的左边,另一端向右包到书背,粘在书的末页,

蝴蝶装简称:蝶装。将每张书页反折,使版口朝内,单口向外,并将各页中缝被口以糨糊粘结成书脊,以硬纸包裹作为书面。

包背装始于:元代,流行于明代。将书页有字的正面正折,书口向外,后背用书衣包裹,不露书脑,称包背装。

袍套装也称:金镶玉。其法在每页折叠之夹层内镶衬以长出原书上下寸余的白纸,再将长出部分与原书页裱平,然后重新裁切装订。

线装与包:背装折法相同,书背不再糊纸,而是打孔穿线,便于翻阅而不易分散。有时还在上下角用绢或绫包角。缺点是改装次数若过多,则书背针眼重重,书容易受损。

本馆馆藏古籍多为线装本。

(四)介绍馆藏古籍名称、作者、内容、出版情况、收藏情况及价值,刻本的不同特点

1、清黎青堂《春秋义解》

2、木雕版清刻本《春秋义解》

3、清刻本《简学斋诗存》

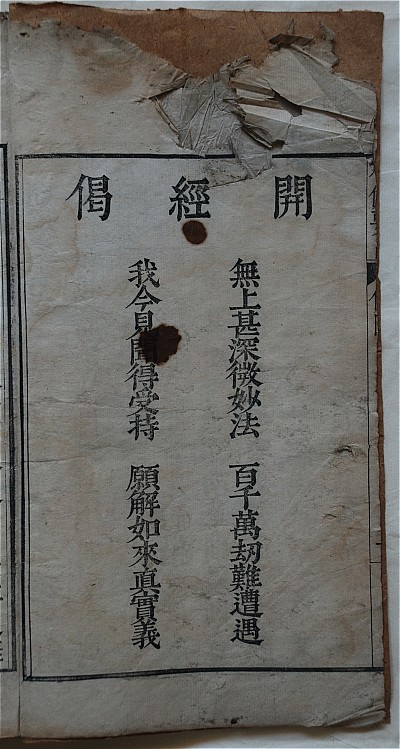

4、民国手抄本《华严经》

5、明刻本《立庵集》

6、清活字本《平山杂咏》

第三部分:古籍的制版、印刷、收藏、研究和 保护知识

文字可以分为原始时代的陶文,这是中国文字的雏形 ,殷商时代的甲骨文是中国真正的文字,后来又有了金文(也叫钟鼎文,铸刻在殷周以鼎为代表的礼器,以钟为代表的乐器等青铜器上的文字),春秋战国时期的石鼓文 。但这些都不是以纸为载体抄写或印刷的,古籍是于1912年以前以纸为载体抄写或印刷具有中国古典装帧形式的古代书籍的简称。古籍上的文字字体有小篆、草书、行书、楷书等几种,而楷书字体最多见。本馆馆藏古籍多事印在纸张上的,多为麻纸、竹纸、皮纸等。

第一单元、古籍的制版

1、木板雕刻

雕版印刷发端于唐代,宋代以后盛行。较早的雕版,一次只能印出一种颜色,称为“单印”;

2、活字版本

活字本——采用胶泥、木、铜、铅、锡、陶瓷等材料制成一个个独立的方块字排印而成的图书,世称活字本。

(1)木字版本

(2)铜字版本

(3)其它活字版本

3、石刻版本

采用石版印制的书本。石板印刷是清末传入国内的西洋技术,因有快速、价廉的优点故通行。其法先用药墨将原稿写在特制的纸上,待微干覆于石面,用力压,就会留下药墨的痕迹,此时揭去纸面,滚以油墨,文字画面即印在纸上。

第二单元、古籍的印刷

1、单色印刷指用一种颜色印刷的书本。多数书本都是单色印刷的,如馆藏的《蕲水县志》。

2、套色印刷:将规格完全一样的几块版面,分别在不同的部位著上不同的颜色,重复迭印,产生二色、三色、四色,甚至五色的效果,称为“套印”;以套印技巧印制的书,就称为“套印本”,是中国古代最具特色的彩色印刷术。用多种颜色绘成之书称彩绘本。如明成化时何庭瑞编《圣迹图》。

第三单元、古籍的发行

1.赠送:作者出书后对有关单位和个人予以赠送;

2.出售;

3.由自己或委托他人或由书店予以出售。

第四单元、古籍的收藏

1、私家藏书:

陈沆、闻一多、汤化龙、南夔以及潘、胡、程、夏、张、杨等名门望族不断产生,这些书香之家极为重视对子女的教育,多建有家族式学校,对后代进行教育。这些学校都辟有与今天图书馆类似的藏书室。

2、学院藏书:

南门书院、孙公书院、宋公书院、云路书院、南齐书院、大成书院,玉台书院、蕲阳书院。这些书院都藏有钦定藏书和崇文书局颁藏书籍。

3、官府藏书:以诏书形式责成文庙建藏经阁收藏儒家典籍,民国时民众教育馆藏有图书。

附:清代部颁书籍名单:

御纂周易折中一部、御纂诗经汇纂、御纂春秋汇纂、御纂书经汇纂、御纂性理精义、御纂朱子全书、御纂明史通鉴纲目、御制朋党论、圣谕广训、学政全书、明史、大清会典、钦定四书文等经典各一部,上谕十一部(雍正年内颁)、上谕六部(乾隆年内颁)、上谕(乾隆十年内颁)、上谕二部(乾隆十二年内颁)。

崇文书局光绪年间颁行书籍:

说文解字义理、文选、春秋左传、湖北节义录、战国策、天圣明道本国语、礼记、春秋左传杜注、张皐文仪礼图、周礼、钦定明鉴、易经、榖梁传、书经、仪礼、尔雅、孝经、公羊传、诗经、经典释文、宋抚州本礼记、小学、钦定康济录、在官法戒录、近思录、实政录、读书分年日程、训俗遗规、双节堂庸训、皇朝祭器乐舞录、救荒补录、教女遗规、养正遗规、从政遗规、荒政辑要、学治意说、捕蝗要诀、佐治乐言、读律心得、手札撮要、圣谕广训、医宗备要、请雨经、儆心录、礼祀义疏、周官义疏、书经传说、周易折中、诗经传说、钦定春秋传说汇、庸吏庸言等典籍各一部。

4、绵葛轩、丽泽斋等族学藏有图书。

第五单元、古籍的修复与保护

对古籍的保护是中华五千年文明延续的重要举措,是对中华精神文明的保存。有利于把它们的社会价值、史料研究价值发挥到最大。

(一)古籍修复是细致的工作,有下列几个步骤:

1:对书籍资料记录。2:拟定修复方法。3:拆线 。4:拆纸钉 。5:拆包角。6:清洗书页,师傅们根据各自流派配置专门的洗书水去污。7:处理虫眼或者根据书病的情况拓裱或者点镶。8:装订 。9:制作书函 。

(二)浠水博物馆馆藏古籍纸张的保护

除上面所说的修复工作以外,还有对环境及霉菌的防护工作:由于环境与霉菌的生存关系十分紧密,适宜温度湿度——利于霉菌生长繁殖。因此控制好环境也能控制霉菌的生存。

①保持书库书清洁卫生人员进出更衣;

②过滤净化库内空气减少阻止灰尘颗粒霉菌孢子入库;

③控制库内温度湿度保持干燥通风;18℃以下湿度55-60%以下可抑制霉菌生长。同时我们还利用化学防霉剂进行除霉。

第六单元、古籍的研究与利用

(一)博物馆对馆藏古籍予以登记和分类:

采用中国古籍传统的分类法将馆藏古籍分为经、史、子、集四部类: “经部”指儒家的经典。经部之下又有小类。清代的《四库全书》经部之下又分易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学十类。

“史部”即历史,包括各种体裁的历史著作。《四库全书》史部之下又分正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、官职、政书、目录、史评等十五类。

“子部”包括政治、哲学、科技和艺术等类的书。《四库全书》分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类书、小说家、释家、道家,共十四类。

“集部”收历代作家的散文、骈文、诗、词、散曲集子和文学评论、戏曲著作等。《四库全书》分为楚辞、别集、总集、诗文评、词曲等五类。这种四部分类法自唐代至今已有一千三百多年了。

还根据流传情况和珍贵程度,古籍分为足本、节本、残本、通行本、稀见本、孤本、珍本、善本等等。在2013年又对馆藏古籍予以登记造册,找出善本。

(二)本馆利用馆藏古籍编写了《陈沆状元诗文选》《历代名家咏浠水》《历代名家咏浠水(续)》《浠水儒家文化广场概念性规划方案》等一系列书籍和资料。王任重、陈丕显、王恩茂、韩宁夫等领导,冯天瑜、汤佩松、皮明庥等学者专程来浠水阅览、研究博物馆馆藏古籍,冯天瑜历时月余。本馆和馆外学者加强了研究、利用和保护,使馆藏古籍这一珍宝继续发挥著弘扬传统文化,服务社会发展的重要作用。

(二)本馆利用馆藏古籍编写了《陈沆状元诗文选》《历代名家咏浠水》《历代名家咏浠水(续)》《浠水儒家文化广场概念性规划方案》等一系列书籍和资料。王任重、陈丕显、王恩茂、韩宁夫等领导,冯天瑜、汤佩松、皮明庥等学者专程来浠水阅览、研究博物馆馆藏古籍,其中冯天瑜历时月余。本馆将继续与馆外学者加强研究、利用和保护,使馆藏古籍这一珍宝继续发挥著弘扬传统文化,服务社会发展的重要作用。